Ehemaliger Universitätsrat über "Covid-Wunderwuzzis"

| 07. Dezember 2020

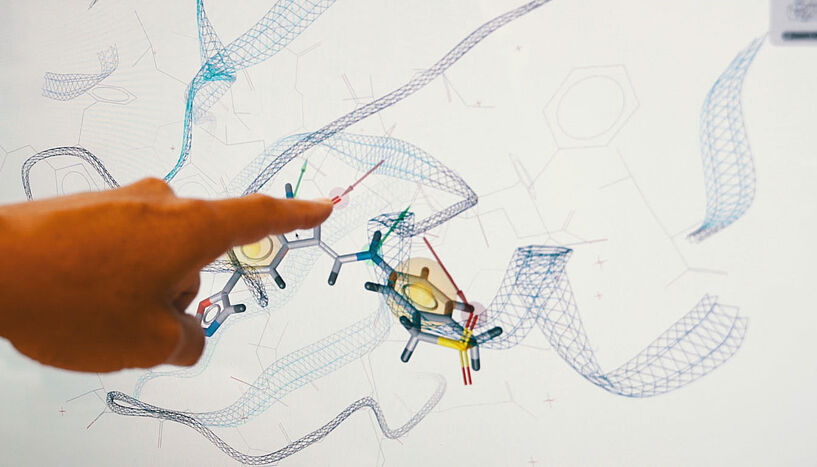

"Rasche und gültige wissenschaftliche Einsichten über komplexe Geschehnisse können nicht ein Produkt einzelner allwissender Expert*innen sein", so Giulio Superti-Furga in seinem Gastbeitrag, der am 5.12. in "Die Presse" erschien. (© Franzi Kreis)

Die Pandemie zeigt uns, dass die Wissenschaft keine Zauberei ist, nicht jeder Experte, jede Expertin, alles weiß und Unsicherheit ein gutes Zeichen ist.

Die Menschen fragen sich wieder einmal, was sie glauben sollen. In Sachen Corona, aber nicht nur. Der Mathematiker sagt das eine, die Virologin sagt das andere, die Klinikchefin sagt grün, der Immunologe sagt rot, die Politik entscheidet sich für gelb. Dazu kommen Heldengestalten wie Propheten, Skeptiker und Quacksalber, alle mit irgendwelchen Qualifikationen und Titeln, die Respekt einflößen sollen, und die "entdeckt" werden von einer Vielfalt von Sendern und Journalist*innen, die Kontroversen im Namen der Meinungsvielfalt heraufbeschwören, um Einschaltquoten und "Likes" als Beweis ihrer Unabhängigkeit und Qualität zu führen. Ein Zirkus und eine Inszenierung sondergleichen. Verwirrung aufgrund der Stimmenvielfalt, und das Ganze auch auf Kosten der Wissenschaft? Man hört Kommentare wie: "Die Wissenschaft weiß doch auch nicht weiter!" oder "Die Expert*innen widersprechen sich!"

Es lohnt sich daher, kurz innezuhalten, und das Ganze in Perspektive zu setzen. Ist es wirklich so, dass das Wissenschaftssystem infrage gestellt werden muss, wenn Widersprüche entstehen?

Expert*innen wissen nicht alles

Wir alle kennen Menschen, die in bestimmten Bereichen sehr kompetent sind und als Expert*innen glaubwürdig erscheinen. Zum Beispiel können manche sehr gut Ski fahren und jeden Hang mit eleganten, souveränen und schnellen Schwüngen meistern. Ausreichendes Wissen über Skigebiete, Material, Schneeverhältnisse: Schnell ist man Ski-Expert*in! Konfrontiert mit einem Snowboard oder Schlittschuhen, ist dieselbe Person tollpatschig wie ein Anfänger. Wieso sollte es bei der wissenschaftlichen Expertise anders sein?

Ein Virologe kann im Fach eine große Anerkennung genießen, aber wirklich nur sehr oberflächliche, eigentlich laienhafte Kenntnisse von Epidemiologie haben und mittelmäßige in Immunologie. Ganz zu schweigen von seinem Wissen über mathematische Infektionsverbreitungsmodelle oder Intensivmedizin. Umgekehrt kann eine weltberühmte Infektionsbiologin, die wirklich gut versteht, was im Körper bei einer viralen Infektion vorgeht, unbeholfen bei Voraussagen sein, welches antivirale Medikament am wahrscheinlichsten wirkt. Und so weiter. Das ist ganz normal. Die meisten Expert*innen sind in ihrem Fachgebiet top, aber sonst einfach überfragt. Sie fühlen sich geehrt über ihre Fachexpertise befragt zu werden, und lassen sich leider oft dazu verführen, Aussagen zu treffen, die, wenn nicht falsch, so zumindest nicht faktenbasiert sind. Die Verantwortungsvollen warnen, wenn es sich um Spekulationen handelt, und räumen ein, nicht in allen Aspekten kompetent zu sein.

Nehmen wir Herbert Prohaska als Beispiel: Er kann bestimmt eine gescheite Meinung über den Ausgang eines Basketballspieles aussprechen, schließlich ist Basketball wie Fußball, ein Ball- und Teamsport, und er kann wahrscheinlich die Psychologie der Spieler*innen gut lesen, aber er würde trotzdem nicht vom ORF als TV-Kommentator für Basketballturniere ausgesucht werden. Warum also in der Wissenschaft weniger spezifisch vorgehen?

Um bei Sportmetaphern zu bleiben: Corona ist ein Gegner, den wir in Österreich kaum kennen. Ja, die Menschheit kennt mittlerweile Coronaviren und einige von uns werden sich noch an SARS vor 20 Jahren erinnern. Aber ich glaube, dass in Österreich kein/e einzige/r Coronavirus-Expert*in bis 2020 tätig war (einmal abgesehen von Josef Penningers fokussierter Forschung auf löslichem ACE2, die aber ruhend war). Dann kommt dieser unbekannte Gegner auf den Platz, und viele Prognosen und Kommentare widersprechen sich natürlich. Die getätigten Aussagen machen nur Sinn, wenn sie im Kontext betrachtet werden und sich auf bekannte Fakten stützen; Mäßigkeit und Weisheit würde mehr Vertrauen geben.

Wissen(schaft) braucht Zeit

Bei der Wissenschaft geht es um Erkenntnisgewinn und das Überprüfen von Annahmen, also um eine Geisteshaltung und eine methodische Vorgangsweise. Zunächst geht es darum das Objekt, das System, das Problem zu verstehen, zu studieren. Es werden Hypothesen aufgestellt. Dann werden diese getestet. Selten geht es um Sicherheiten und etablierte Wahrheiten, sondern darum, Wissen zu generieren, indem man Modelle erstellt und testet, sich die Grundlagen und Ursachen erarbeitet und versteht. Das braucht eine gewisse Zeit.

Ein Beispiel aus dem Covid-Alltag: Aus der Erfahrung mit anderen Viren hat man am Anfang gedacht, dass ein Mund-Nasen-Schutz nicht viel bringt, weil die Masken lediglich ein Sicherheitsgefühl vortäuschen. Hypothese: Masken hemmen die Covid-Verbreitung nicht. Erst bei der Beobachtung, dass dort, wo man sie systematisch gebraucht hatte, niedrigere Infektionsraten gemessen wurden, war man überzeugt, dass sie wirksam sind. Eine Ansteckung hängt von der Anzahl und Infektiosität der Viren ab, die sich in den Flüssigkeitspartikeln befinden, die übertragen werden, ihrer anatomischen Herkunft, usw. Es ist also nicht trivial, und wir lernen ständig dazu. Ein Problem, das nur multidisziplinär gelöst werden kann.

Es braucht Geld für Forschung

Und hier ist der Knackpunkt. Rasche und gültige wissenschaftliche Einsichten über komplexe Geschehnisse können nicht ein Produkt einzelner allwissender Expert*innen sein, sondern müssen auf einer systematischen Ermittlung der Fakten basieren, aus der Betrachtungsebene verschiedener Disziplinen und Erfahrungswerte. Forschung ist keine Hellseherei oder Zauberei. Wissenschaft ist eine Methode, die der Menschheit bekannt ist und mit der schon viele Herausforderungen gemeistert wurden.

Es braucht eine gut finanzierte Grundlagenforschung. Es braucht eine gut finanzierte medizinisch-orientierte Forschung. Es braucht Kooperation. Man braucht Lehrstühle und Institute, die in ihrer Expertise herausragend und breit aufgestellt sind. Ein Hohn, dass immer noch keine ausreichende Evaluierung der Wirtschaftlichkeit und des Stellenwertes der Forschung in der Gesellschaft stattgefunden hat. Was, glauben die Leser*innen, ist schlussendlich teurer, eine Pandemie oder gute Forschung zur Bekämpfung und Vorbeugung solcher Krisen zu finanzieren? Wir haben die Zukunft in unseren Händen, müssen aber in sie investieren!

Und schließlich braucht es ein breites Verständnis in der Bevölkerung, wie Erkenntnisse gewonnen werden, und für die Tatsache, dass einzelne Expert*innen zwar oft recht haben, aber immer nur einen Teil eines Problems abdecken können. Echte Expert*innen lassen sich kaum zu absoluten Aussagen hinreißen, und weisen darauf hin, dass es verschiedene Aspekte gibt, die berücksichtigt werden müssen. Im Umgang mit komplexen Problemen wie der Coronakrise, im Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, ist es ganz normal, wenn es keine einheitlichen Meinungen gibt, oder absolute Wahrheiten. Vielmehr geht es um Vernunft, Geduld, Methodik und einen Willen, auch Unsicherheiten beim Namen zu nennen, um die bestmöglichen Entscheidungen treffen zu können.

Giulio Superti-Furga ist Wissenschaftlicher Direktor des CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Professor für Medizinische Systembiologie an der Medizinischen Universität Wien. Von 2013 bis 2018 war Superti-Furga Mitglied des Universitätsrates der Universität Wien.

Der Kommentar von Giulio Superti-Furga erschien am 5. Dezember 2020 in der Tageszeitung "Die Presse".