Geburt: Die Evolution ist am Werk

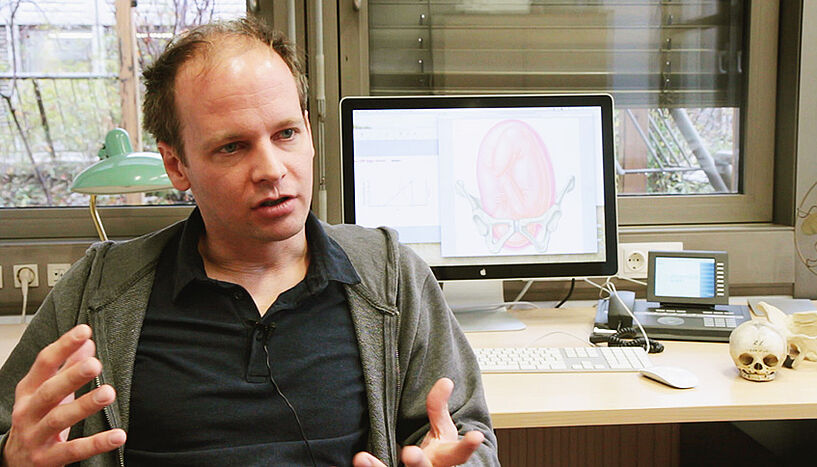

| 06. Dezember 2016Immer mehr Frauen bringen ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt, auch wenn es medizinisch nicht notwendig wäre. Das verzerrt die Statistik, denn tatsächlich haben seit den 1960ern auch die "echten" Geburtsprobleme zugenommen, wie Evolutionsbiologe Philipp Mitteröcker im Videobeitrag erklärt.

Immer mehr Babys werden per Kaiserschnitt geboren, in Brasilien sind es sogar mehr als die Hälfte. Ein soziales Phänomen, urteilen ExpertInnen, ist doch die Rate tatsächlicher Geburtsprobleme – allen voran das sogenannte "Becken-Kopf-Missverhältnis" (Anm.: der Kopf des Kindes passt nicht durch den Geburtskanal) – um ein Vielfaches geringer. Das stimmt, aber eben nicht ganz, sagt Philipp Mitteröcker vom Department für Theoretische Biologie an der Universität Wien: In einem mathematischen Modell, das aktuell im Journal PNAS erschien, zeigt der Evolutionsbiologe, dass auch die Anzahl an Frauen mit zu schmalem Becken relativ zur Größe des Fötus zunimmt – und in der Folge auch die Rate an potenziellen Geburtsproblemen.

Geburtsprobleme häufen sich

Vor dem Kaiserschnitt, also bis in die 1950er Jahre, endete eine Geburt für bis zu sechs Prozent der Kinder und Frauen in Europa tödlich. Zum Glück ermöglicht es die moderne Medizin, dass heute auch Frauen mit sehr schmalem Becken relativ gefahrlos entbinden können. Damit entfällt, evolutionsbiologisch gesprochen, auch der Selektionsdruck hin zu einem breiteren Becken. "Eine Frau mit einem schmalen Becken, und damit auch erhöhter Wahrscheinlichkeit von Geburtsproblemen, vererbt diese Merkmale an ihre Töchter weiter", erklärt der Studienautor.

Den Ergebnissen der Wiener EvolutionsbiologInnen zufolge reichten also etwa zwei Generationen, bis sich Fortschritte in der Medizin auch in unserer Biologie abzeichnen: Die Evolution ist auch am modernen Menschen am Werk.

Sonderfall Geburt

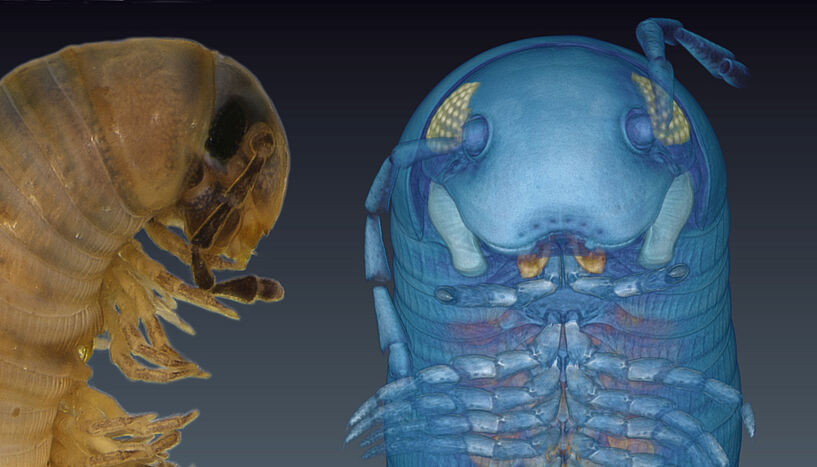

Dass Menschen überhaupt Geburtsprobleme haben, ist bereits ein evolutionärer Sonderfall. Eigentlich müssten Gene, die für zu schmale Becken und/oder zu große Föten sorgen, längst "ausgestorben" sein, da Frauen mit einer solchen Veranlagung früher selten die Geburt überlebt haben. WissenschafterInnen vermuten den Anfang aller Geburtsprobleme darin, dass der Mensch aufrecht zu gehen begann und dadurch ein schmales Becken entwickelte, lange bevor sein überdurchschnittlich großes Gehirn evolvierte.

Im Vergleich zum Schimpansen und zu unserem Vorfahren Australopithecus ist die Geburt beim Menschen besonders schwierig: Der Kopf des Kindes passt nur knapp durch den mütterlichen Geburtskanal. (Abbildung: Modifiziert nach K. Rosenberg, W. Trevathan 2001: Birth, obstetrics and human evolution. BJOG 109 (11): 1199-1206)

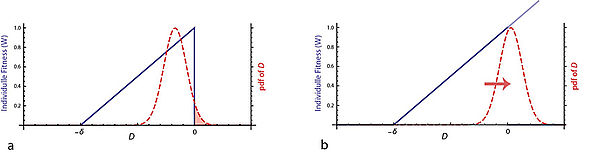

Philipp Mitteröcker und sein Team zeigen nun mit ihrem populationsgenetisch-mathematischem Modell, dass noch mehr dahinter steckt: nämlich eine Art "Fitness-Dilemma". "Aus evolutionärer Sicht ist ein schmales Becken von Vorteil, einerseits für unsere Fortbewegung, aber auch, weil es bei sehr breiten Becken bei der Geburt zum Gebärmuttervorfall kommen kann", beschreibt Mitteröcker die eine Seite. Auf der anderen Seite erhöhen sich die Überlebenschancen eines Babys, je größer es bei der Geburt ist. Hier kommen sich also der Selektionsdruck hin zu schmaleren Becken und jener hin zu größeren Babys sozusagen in die Quere.

a) Die Differenz (D) zwischen der Größe des Fötus und des Geburtskanals ist ungefähr symmetrisch in der Bevölkerung verteilt (rote Kurve), sie ist aber höchst asymmetrisch mit der evolutionären Fitness der Frauen (durchschnittliche Anzahl der Nachkommen) assoziiert: Je größer das Neugeborene und je schmäler das Becken, umso größer ist die individuelle Fitness, bis zu dem Punkt, wo das Kind nicht mehr durch den Geburtskanal passt und – ohne Kaiserschnitt – meist stirbt, das heißt, die Fitness sinkt auf null. Die größte Anzahl an Nachkommen einer Population (und daher das evolutionäre Optimum) impliziert immer eine gewisse Rate an Individuen über der "Fitnessklippe", also mit Becken-Kopf-Missverhältnis (die rote Fläche). b) Durch den Kaiserschnitt entfällt die Fitnessklippe, und die Diskrepanz zwischen der Größe des Fötus und des Geburtskanals nimmt zu, damit auch die Rate an Becken-Kopf-Missverhältnissen. (Abbildung: P. Mitteröcker, S. Huttegger, B. Fischer, M. Pavlicev (in press): Cliff edge model of obstetric selection in humans)

"Für unsere Fitnesskurve heißt das: Je schmäler das Becken und größer das Kind, umso besser – aber eben nur bis zu dem Punkt, an dem das Kind nicht mehr durchpasst: Dann wird es abrupt fatal", erklärt der Experte. Diesen Punkt markiert die sogenannte "Fitnessklippe" im Modell der ForscherInnen (siehe Abbildung oben). Sie hat sich seit regelmäßiger Anwendung des Kaiserschnitts deutlich verschoben: Da wir am Becken-Kopf-Missverhältnis nicht mehr sterben, werden die Becken schmäler und natürliche Geburten tendenziell problematischer.

Eine Zukunft ohne natürliche Geburt?

Aber so weit, dass Frauen in zehn, 20 Generationen nicht mehr natürlich gebären können, wird es laut Meinung der Wiener Evolutionsbiologen nicht kommen. "Auch dieser Selektionsdruck wird stark durch die Medizin abgeschwächt. Zum Beispiel haben sehr kleine bzw. zu früh geborene Kinder heute sehr gute Überlebenschancen, und auch an einer Gebärmuttersenkung stirbt man nicht mehr." Abgesehen davon könne ein Kind auch von der metabolischen Kapazität der Mutter her nicht ewig größer werden. Und der Eingriff der Medizin in die Natur sei natürlich auch eine ethische Frage.

Den ForscherInnen geht es nicht darum, den Kaiserschnitt in Frage zu stellen, sondern um Grundlagenforschung: Sie haben zum ersten Mal mathematisch beschrieben, wie die Medizin den Lauf der Evolution verändert und wie schnell. Ihr Modell kann auch in anderen Bereichen eingesetzt werden. "Und wir konnten zeigen, dass die Zunahme der Kaiserschnitte zwar ein soziales Phänomen ist, aber nicht nur: Auch die Geburtsproblematik hat zugenommen, wenngleich in einem viel geringeren Ausmaß als die Kaiserschnitte." (br/ps)

Das Paper "Cliff edge model of obstetric selection in humans" (AutorInnen: Philipp Mitteröcker, Simon Huttegger, Barbara Fischer und Mihaela Pavlicev) erschien Anfang Dezember 2016 im Fachjournal "PNAS".